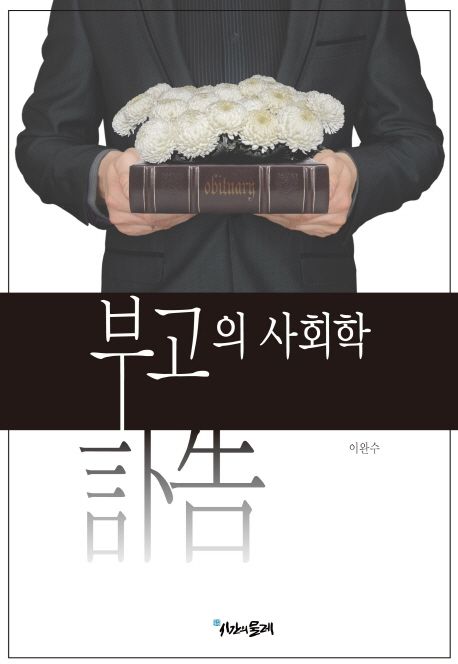

부고의 사회학 (한국 죽음기사의 의미구성) - 이완수

사람은 누구나 죽는다.

이처럼 ‘생물학적 죽음’은 누구에게나 공평하다.

그러나 ‘사회학적 죽음’은 다르다.

죽음에 대한 미디어의 구성체계는 불공평하고 불합리하다.

사람은 누구나 죽는다. 인간사에서 피할 수 없는 것이 죽음이다. 그가 대통령이든, 아니면 시골의 이름 없는 촌부이든 예외가 없다. 숨을 거두고 육신을 묻는 ‘생물학적 죽음’은 누구에게나 공평하다. 하지만 삶을 기록하고 공표하는 ‘사회학적 죽음’은 다르다. 누구는 기억되지만, 누구는 망각된다. 누구는 크게 다뤄지지만, 누구는 작게 다뤄진다. 어떤 이는 아무 기록으로도 보존되지 않는다. 죽음에 대한 미디어의 구성체계는 때로는 불공평하고, 때로는 불합리하다.

부고기사는 개인의 역사와 동시에 사회가치와 시대정신을 반영한다.

언론이 기록하는 부고기사는 개인의 역사에 대한 기념과 연대기를 보여주는 동시에 사회가치와 시대정신을 반영한다. 부고는 과거와 현재, 사적인 것과 공적인 것을 하나로 묶는 집단기억 행위이다. 부고는 기억할 만한 사회적 가치가 있는 내용을 보여주는 ‘작은 창문(small window)’이자, 특별한 역사적 순간을 개인의 삶과 연결해 해석하는 ‘죽음의 사회학(sociology of the death)’이기도 하다. 따라서 부고기사에 대한 체계적인 연구는 어떤 시대를 산 시민의 가치변화와 사회 공동체의 미덕을 탐색하기 위한 유용한 수단을 제공한다.

그러나 부고기사 속에 담겨진 죽음의 사회적 의미를 분석한 저술은 국내외적으로 적다. 이 책은 한국 언론에 나타난 죽음의 문제를 규범적 관점에서, 정치사회학적 관점에서, 문화적 관점에서, 또 역사적 관점에서 해석하고 접근하는데 맞춰 기술되었다.

우리가 보는 부고기사는 우리 사회가 지향하는 가치와 이념에 부합하도록 재구성된 죽음이다.

부고기사는 결국 기자들의 개인적 가치는 물론 미디어 내부조직의 작업관행, 정치경제적 관계 등이 고려되어 생산된 것 들이라고 할 수 있다. 나아가 언론의 이념적 성향과 문화적 가치가 반영되어 기록된 죽음이기도 하다. 그리고 모든 죽음이 같은 사회적 미덕을 바탕으로 기억되는 것은 아니다.

한국 일간 신문의 부고기사도 그 역사가 100년이 되었다. 부고기사 100년 사에 수 없이 많은 사람의 죽음이 공지되었다. 지금도 매일 수많은 사람이 [부고란] 지면을 채운다. 한 개인의 죽음은 언론 보도를 통해 사회적으로 공표되고 평가된다. 언론은 [부고란]을 통해 누가, 언제, 어디에서, 어떻게 죽었는지를 사회에 널리 알린다. 부고기사는 오늘날 다른 어떤 뉴스보다 중요한 뉴스 장르로 다뤄진다. 언론은 한 개인의 죽음을 사회적으로 공표하는 의례의 행위 주체자이다. 언론에 보도된 부고를 보고 사람들은 조의와 추모를 하며, 그(그녀)의 죽음이 개인적으로, 또 사회적으로 어떤 의미가 있는지 되새긴다. 언론이 어떤 죽음을 알리기 전에는 가족 이외에는 누구도 그 죽음을 알 수 없다. 언론은 부고기사를 통해 죽음을 사회적으로 공지(公知)하는 역할을 하는 셈이다.

그렇다고 부고기사가 한 개인의 죽음을 단순히 알리는 것에 그치는 것은 아니다. 부고기사 속에는 그 사회의 중요한 가치, 미덕, 규범, 이상, 권력관계 등 복잡한 사회학적 요소가 내포되어 있다. 부고기사는 그 사회의 문화이자 역사라고 할 수 있다. 그러나 누구나 [부고란]에 실리는 것이 아니기에 그 죽음은 특별히 선택된 죽음이다. 죽은 후 [부고란]에 실렸다고 해도 그(그녀)의 모든 면면이 실리는 것도 아니다.

언론이 기록하는 부고기사는 개인의 역사에 대한 기념과 연대기를 보여주는 동시에 사회가치와 시대정신을 반영한다. 부고는 과거와 현재, 사적인 것과 공적인 것을 하나로 묶는 집단기억 행위이다. 부고는 기억할 만한 사회적 가치가 있는 내용을 보여주는 ‘작은 창문(small window)’이자, 특별한 역사적 순간을 개인의 삶과 연결해 해석하는 ‘죽음의 사회학(sociology of the death)’이기도 하다. 따라서 부고기사에 대한 체계적인 연구는 어떤 시대를 산 시민의 가치변화와 사회 공동체의 미덕을 탐색하기 위한 유용한 수단을 제공한다.

그러나 부고기사 속에 담겨진 죽음의 사회적 의미를 분석한 저술은 국내외적으로 적다. 이 책은 한국 언론에 나타난 죽음의 문제를 규범적 관점에서, 정치사회학적 관점에서, 문화적 관점에서, 또 역사적 관점에서 해석하고 접근하는데 맞춰 기술되었다.

부고의 사회학 | 이완수

사람은 누구나 죽는다. 인간사에서 피할 수 없는 것이 죽음이다. 그가 대통령이든, 아니면 시골의 이름없는 촌부이든 예외가 없다. 숨을 거두고 육신을 묻는 ‘생물학적 죽음’은 누구에게나 공

www.aladin.co.kr