부고기사는 우리 사회가 지향하는 가치와 이념에 부합하도록 재구성된 죽음이어야 한다

한국식(式) 부고기사

한국 일간지 부고기사는 내용적 측면에서도 다른 사회에서는 찾아보기 어려운 사회문화학적 요소가 적지 않다.

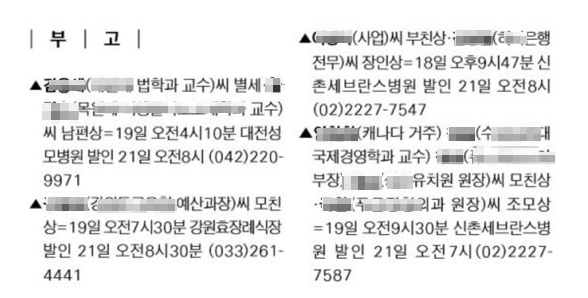

첫째는 성(Gender) 편향적이다. 남성을 여성보다 우선적으로 다룬다. 고인이 남성이면 여성에 비해 다뤄질 가능성이 상대적으로 높다. 부고기사의 이런 성 편향성은 다른 문화권에서도 발견되는 부분이긴 하지만, 가부장적 문화가 유독 강한 한국 사회에서 자주 발견된다. 유가족 역시 마찬가지다. 유가족의 아들이나 사위가 딸이나 며느리보다 더 중요한 가족으로 소개된다.

둘째는 직업(Occupation)과 직위(Social Status) 중심적이다. 한국은 추모형 부고기사든, 단신 부고기사든 망자와 유가족의 직업과 직위가 중요한 정보로 강조된다. 소위 사회적으로 잘 나가는 직업군이 선택적으로 자주 실린다. 직업과 함께 직책도 중요한 요소로 다뤄진다. 어떤 조직에서 대표나 간부인 사람이 자주 소개된다. 이는 사회적으로 잘 나가는 사람일수록 언론의 부고기사에 더 많이 실린다는 것을 의미한다.

셋째는 사회적 기여보다는 개인적 성취나 업적을 보다 강조한다는 점이다. 고인이 사회적으로 어떤 공헌을 했다는 내용보다는 그(그녀)가 그 분야에서 어떤 직위에 올랐으며, 어떤 업적을 쌓았는지를 중심으로 기술되는 편이다. 예를 들어 장차관, 국장, 국회의원, 협회장, 기업체 대표 등과 같은 직위소개와 함께 무슨 상을 받았으며, 대표 업적은 무엇인지를 중심으로 알린다.

넷째는 학력 중심적이다. 그(그녀)가 어떤 대학을 나왔으며, 어떤 대학원에서 공부를 했는지를 강조하는 식이다. 명문대학을 나왔거나 유학을 다녀왔으면 이 부분이 특별히 중요하게 기술된다. 이는 한국 사회의 학벌중시 문화를 반영하는 것이라고 볼 수 있다.

다섯째는 고인이 어떻게 죽었는지에 대한 구체적인 사망원인을 밝히지 않는 편이다. 간혹 구체적인 병명을 밝히는 경우도 있지만 대부분은 ‘노환’ ‘숙환’ 등과 같은 모호하고 완곡한 표현으로 사망원인을 대신하는 것으로 기술된다. 이는 망자의 사망원인인 병명을 밝히는 것을 꺼려하는 한국 사회의 문화적 관습과 무관하지 않다.

여섯째는 장례식장과 연락처가 빠지지 않고 실린다는 점도 흥미로운 대목이다. 언론은 언제, 어디서 발인을 한다는 정보를 제공하는데, 이는 장례에 아는 사람을 초대하는 성격을 지닌다. 조문은 사회자본(Social Capital) 축적의 토대로 활용된다. 사회 지도층 인사들이 신문 일간지 부고기사를 열심히 찾아서 읽는 것도 사회관계의 중요성을 무시할 수 없기 때문이다. 이 과정에 서로 주고받는 부의금은 인간관계의 매개기능을 한다.

이상에서 보듯이 한국 부고기사의 형식과 내용 구성은 한국 사회문화의 특성을 잘 보여준다. 죽음기사 속에는 가부장적 관행이 스며있으며, 사회권력관계가 투영돼 있다. 누가 죽었고, 언제, 어떻게 죽었으며, 그 유가족은 누구이며, 장례를 언제, 어디에서 치르는지에 대한 사실은 죽음을 단순히 고지하는 것 이상의 의미를 드러내 보여준다. 그 정보 속에는 망자나 유가족의 사회적 위치와 관계는 물론 사회적 가치와 미덕, 이상적 규범과 문화적 상징기호들이 풍부하게 담겨 있다. 우리는 부고기사를 통해 우리 사회가 중시하는 사회적 가치, 이념, 정신, 그리고 문화적 양상을 여러 갈래로 엿볼 수 있다. 우리가 매일 보는 부고기사는 적어도 미디어를 통해 우리 사회가 지향하는 가치와 이념에 부합하도록 재구성된 죽음이라고 할 수 있다.

—이완수 / 동서대 미디어커뮤니케이션학부 교수

죽음은 어떻게 기억돼야 하는가

한국 언론은 죽음을 어떻게 기록하고 해석하는가[한국 사회와 죽음] ② 미디어 속 죽음 —이완수 / 동서대 미디어커뮤니케이션학부 교수사람은 누구나 죽는다. 인간사에서 피할 수 없는 것이 죽

maggot.prhouse.net