부고광고는 종이에 심는 비석, 신문에 남긴 기록, 역사 그 자체

‘스티븐 P. 잡스가 수요일, 56세의 나이로 사망했다. 애플 사의 공동 창립자였던 그는 뛰어난 선견지명으로 개인용 컴퓨터 시대를 열었고 음악, 영화, 그리고 이동통신 분야에서 디지털 시대를 앞당기며 문화혁신을 주도했었다.’

뉴욕타임스에 실린 부고기사를 묶어 펴낸 윌리엄 맥도널드의 ‘뉴욕타임스 부고 모음집’ 중 일부다. 이처럼 죽음을 사회적으로 알리는 대표적 방식인 부고기사와 함께 ‘부고광고’ 연구를 통해 죽음 알림에 주목한 논문이 발표돼 이목을 집중시키고 있다. 김병희 서원대 광고홍보학과 교수는 이완수 동서대 미디어콘텐츠대학 교수와 함께 ‘100년 동안 한국 부고공고에 나타난 죽음 알림의 내용 분석’이란 주제로 논문을 발표해 한국광고학회 2024년 8월 광고학 연구 제35권 4호에 게재됐다. 그를 만나 부고광고를 연구하게 된 계기부터 시기별 변천사, 시사점 등에 대해 들어봤다.

동아일보에 게재된 미국의학박사 어을빈 부고광고는 사자(嗣子) 자리에 자신의 이름을 기재하는 실수가 기록됐다.

김병희 교수가 분석한 부고광고는 지난 1920년부터 2022년까지 100여 년 동안 일간 신문에 1만 3천465개가 게재됐다. 이를 통해 망자의 인구통계적 특성, 발인 상세정보, 장례진행 등이 시기별로 차이를 살폈다. 일례로 보수신문의 광고물량이 진보신문에 비해 3.76배가 많았으나 광고크기를 보면 가로길이가 낮게 나타났다는 특징을 보였다. 또한 망자의 이름 고지 여부의 경우 이름 있음이 75.4%, 이름 없음이 24.6%으로 나타나거나 장지의 위치는 선산, 기타, 공원묘지, 현충원순으로 집계됐다. 부고광고를 연구하게 된 계기가 궁금했다.

“나이가 들어가면서 죽음에 대한 관심을 갖게 됐다. 외국의 경우 ‘죽음학’이란 과목도 개설돼 있다. 전공이 광고이다 보니 부고광고에 관심을 갖고 파고들게 됐다. 죽음도 결국은 삶의 마지막 퍼즐 한 조각이라고 생각한다. 고인이 떠난 후 후손들이 해주는 퍼즐 한 조각에 관심을 갖게 됐고 한국연구재단에 제안서를 제출해 지원받게 됐다. 이완수 교수가 ‘부고의 사회학’에서 미디어를 통해 맺어지는 관계인 매연(媒緣)이란 개념을 언급했다. 요즘으로 말하면 넷플릭스 가입자, 카카오톡 단톡방이 일종의 매연이라고 할 수 있다. 당시 1920~1930년대 신문 구독자라는 것은 월에 일정액의 구독료를 지불하는 현재의 넷플릭스 구독자와 같은 개념이다. 유일한 미디어가 신문이었던 시대에 부고광고를 통해 문상을 하게 되고, 사회적 관계를 맺게 되는 소통의 수단이었다. 학연, 지연, 혈연만큼 중요한 것이 매연이란 개념이다. 부고광고는 이를 단적으로 보여주는 기록물이다.”

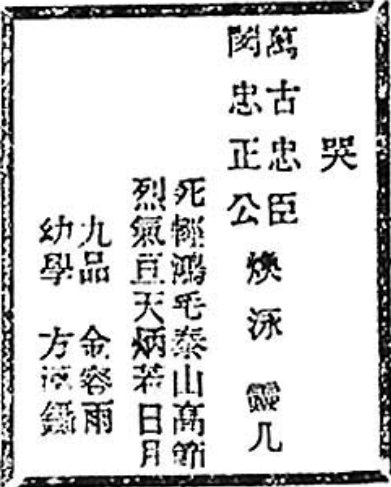

대한매일신보에 실린 민영환 부고광고는 격문 쓰듯 비장한 어조로 표현됐다.

논문 ‘100년 동안 한국 부고공고에 나타난 죽음 알림의 내용 분석’을 살펴보면 망자의 이름을 직접 쓰지 않고 후손의 부친상, 모친상으로 표기한 사례도 24.6%나 달했다. 이를 통해 망자의 추모보다 ‘후손의 관계 맺기가 중요하다’는 사실을 밝혀내기도 했다. 망자의 성 표기 여부는 남성이 여성보다 3.3배가 많다든지, 망자의 직업은 기업인, 교육자, 공무원, 정치인, 학자, 종교인순이라는 흥미로운 대목도 눈길을 끌었다. 이는 망자의 후손들이 비교적 경제적 여유가 있어 부고광고를 냈기 때문인 것으로 풀이되고 있다. 김 교수에게 1만 3천여 건의 부고광고 중 가장 기억에 남는 3건을 물었다.

“일본의 을사조약 체결에 항거해 자결한 민영환의 죽음을 애도하기 위해 대한매일신보에 게재된 부고광고가 기억에 남는다. ‘죽음을 새털처럼 가볍게 여긴 태산 같은 높은 절개(死輕鴻毛泰山高節 / 열기가 하늘에 닿으니 그 밝음 해와 달 같도다(烈氣亘天炳若日月’라는 표현은 망자의 죽음을 격문 쓰듯 비장한 어조로 추모했다. 또 한 가지는 동아일보 1933년 2월 11일 자에 실린 미국의학박사이자 선교사였던 어을빈(미국이름 찰스어빈)의 부고광고다. 대를 이을 자식이란 뜻의 사자(嗣子) 란에 선교사 자신의 이름을 잘못 게재한 사례다. 잘못 게재된 여부를 떠나 이를 통해 미국인들 사이에서도 부고를 반드시 신문에 내야 된다는 점이 당시 공공연히 인식됐다는 것을 알 수 있다. 마지막으로는 한겨레 1994년 1월 27일 자에 실린 문익환 목사 부고광고다. 순한글로 게재한 부고광고에는 문익환 목사의 인생을 섬세하게 묘사하며 7천만 겨레라는 표현을 썼다는 점에서 기억에 남는다.”

중앙 일간지를 바탕으로 분석한 논문에서는 장례 발인지역이 수도권 70.1%, 영남권 3.5%, 호남권 1.4%, 충청권 0.8% 순으로 집계됐다. 향후 지역신문 부고광고 분석 계획과 앞으로 부고광고는 어떤 형식으로 변화될지를 물었다.

한겨레신문에 실린 문익환 목사 부고광고는 순한글로 7천만 겨레를 향한 메시지로 그의 인생을 구체적으로 그려냈다.

“앞으로 지역신문 부고광고를 살펴보고 싶다. 제 연구는 중앙일간지(전국지)를 대상으로 하다 보니 한계가 있었다. 지역별 부고광고를 살펴보면 구체적이고 세세한 부고광고의 특성, 양식을 파악할 수 있을 것이다. 지역신문의 부고광고는 사이즈가 훨씬 크고 망자의 가족들의 메시지가 구체적으로 담기지 않았을까 싶다.

앞으로 기회가 주어지면 충청권부터 분석해보고 싶다. 왜냐하면 직장도 청주이긴 하지만 국토의 중심에 있는 충청이 지방의 보편적 장례문화를 보여줄 수 있지 않을까 생각된다.

부고광고의 기능 자체가 달라질 것으로 본다. 죽음을 알리는 수단은 디지털 미디어를 통해 전하고 있으나 일회성 메시지에 그친다. 이에 부고광고를 통해 아카이브나 기록성의 차원에 집중될 것으로 본다. 신문의 부고광고가 사라지지 않는 이유는 후손들 입장에서는 오랜 기록매체인 신문을 통해 망자에 대한 추억, 조상에 대한 정보를 담는 ‘종이에 심는 비석’으로 보기 때문이다.

경제적 여유가 있는 사람들 위주로 발전할 것이다. 또한 부고광고를 전문으로 다루는 신문이나 매체가 등장하지 않을까 전망한다. 외국사례의 경우 기자는 감수하고 유가족이 기사를 쓰는 형태다. 사회적 역할과 업적을 담는 것이 아닌 가족들이 추억할 수 있는 개인적인 추억을 글로 소소하게 담아내는 형식이다.

삶이 소중한 이유는 언젠가 끝나기 때문이다. 모든 삶은 소중하다. 월명사가 제망매가라는 향가를 통해 죽은 누이의 기록을 남겼듯이 신문에 부고광고를 통해 기록으로 남기는 것이 망자에 대한 마지막 추억이 되지 않을까.

아무리 무덤을 잘 가꿔놓는다고 해도 100년 후에 흔적도 없이 사라질 수 있는데 신문에 기록된 부고광고는 종이에 새긴 비석의 역할을 할 것이라고 생각한다.”

"부고광고는 종이에 심는 비석 신문에 남긴 기록, 역사 그 자체"

[중부매일 박은지 기자] '스티븐 P. 잡스가 수요일, 56세의 나이로 사망했다. 애플 사의 공동 창립자였던 그는 뛰어난 선견지명으로 개인용 컴퓨터 시대......

www.jbnews.com