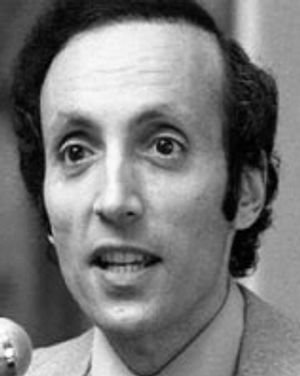

한 르네상스적 완전인에 대한 뒤늦은 부고 기사 - 에릭 시걸

Erich Wolf Segal (June 16, 1937 – January 17, 2010)

고전문학자 에릭 시걸은 소설 『러브스토리』로 유명하다. 이 소설은 대중소설이 이 정도의 기품이 있을 수 있다는 점을 보여준다. 고전문학 가르치기 · 대중소설과 영화 각본 쓰기 · 달리기가 삶 자체였다고 할 정도로 그는 다재다능했다.

문학의 가장 흔한 주제는 사랑이야. 대중소설에서만 그런 게 아니라 본격소설에서도 그렇지. 마르셀 프루스트의 그 기다란 『잃어버린 시간을 찾아서』, 그것도 결국 사랑 얘기야. 좀 짧은 소설로는 앙드레 지드의 『좁은 문』, 이것 역시 사랑 얘기지. 사랑은 소설을 비롯한 산문에서보다는 시에서 더 자주 다뤄지지만, 소설도 태반은 결국 사랑 이야기라고 할 수 있어. 연극도 마찬가지고.

대중소설에서는 사랑 얘기를 훨씬 자주 다루지. 그 사랑이 피상적으로 느껴진다 해도 말이야. 에릭 시걸이라는 작가가 있어. 2010년에 이미 고인이 됐지. 젊은 사람들 귀엔 설지 모르겠지만, 내 또래 사람들에겐 잘 알려진 이름이야. 에릭 시걸은 미국 예일 대학에서 오래도록 고전문학 교수를 했는데 학자로는 그리 널리 알려지지 않았고, 대중소설 작가로 엄청 이름을 얻었어. 여기서 고전문학이란 고대 그리스로마 문학을 말하는 거야. 에릭 시걸이 저술한 학술 서적으로는 로마의 희극을 연구한 『로마의 웃음』이 제법 유명해. 첫 소설이 1970년에 나온 『러브스토리』지. 말 그대로 사랑 이야기. 공전의 히트를 쳤어.

이 소설을 아서 힐러라는 감독이 영화로 만들었지. 알리 맥그로가 ‘여주’ 제니퍼 캐벌레리 역시걸을, 라이언 오닐이 ‘남주’ 올리버 배릿 역을 맡았어. 소설 『러브스토리』를 읽진 않았어도 영화 『러브스토리』를 본 사람은 꽤 많으리라고 생각해. ‘스노 프롤릭’을 비롯해서 테마 음악이 인상적인 영화지.

『러브스토리』는 전형적인 싸구려 연애소설이야. 부잣집 아들과 가난한 집 딸이 만나 사랑하게 되는데, 둘은 남자 집의 반대에도 불구하고 결혼을 결행해. 남자의 아버지는 재정적 지원을 중단하는 것으로 그들에게 앙갚음하지. 그렇지만 아들은 어찌어찌 로스쿨을 나와 변호사가 되고 생활의 안정을 찾아. 그런데 바로 그 순간 ‘여주’에게 병이 찾아와. 한국 드라마에서도 신물 나게 본 스토리지.

여주의 병이 뭘까? 뭐긴 뭐겠어? 백혈병이지. 그 뒤 한동안 연애소설의 한쪽 주인공은 흔히 백혈병으로 죽어. 그러니까 소설 『러브스토리』는 연애소설 속 백혈병 신드롬의 효시라고도 할 수 있어. 또 『러브스토리』는 오직 죽음만이 연인을 갈라놓을 수 있다는 연애물의 오래된 낭만적 사랑의 계보를 잇고 있기도 해. 사랑하는 사람의 이별은 본디 슬픈 법이지만, 특히 죽음이 만들어낸 이별, 영이별은 더욱 독자의 마음을 아리게 하지. 그러니까 죽음은 사랑의 아우라를 도드라지게 만드는 흔한 문학적 장치야. 영화가 워낙 히트를 치는 바람에 에릭 시걸은 그 후속편인 『올리버 스토리』라는 소설을 쓰기도 해. 그 소설은 『러브스토리』만큼은 파장을 못 일으켰어.

확실히 해두건대 『러브스토리』는 가벼운 연애소설이야. 그러나 이 소설에는, 모든 뛰어난 대중소설이 그렇듯, 사람을 호리는 구석이 있어. 도입부부터 범상치 않아. 나는 이 도입부를 한국어만이 아니라 프랑스어 · 영어 · 스페인어 · 이탈리아어로도 외우고 있어. 그렇지만 원본이 영어니까, 영어로 한번 외워볼게. What can you say about a twenty-five-year-old girl who died? That she was beautiful. And brilliant. That she loved Mozart and Bach. And the Beatles. And Me. 쉬운 영어지만 그래도 우리말로 옮겨볼게. 스물다섯 살에 죽은 여자에 대해 무슨 말을 할 수 있을까? 그녀가 예뻤다고. 그리고 총명했다고. 그녀가 모차르트와 바흐를 사랑했다고. 그리고 비틀스와 나를 사랑했다고. 원문에 계속 나오는 that이 생략된 주절과 종속절을 잇는 접속사인 건 알겠지?

어때? 첫 문장에서부터 뭔가가 오지 않아? 스물다섯 살에 왜 여자가 죽었을까? 도대체 무슨 사연이 있는 걸까? 이어서 죽음에 대한 얘기는 하지 않고 살았을 적의 그녀에 대해 얘기해. 자, 내가 가르쳐줄게, 한 다음에 그녀는 아름답기만 한 게 아니라 똑똑하기까지 했다는군. 그녀는 바흐랑 모차르트를 사랑했고, 비틀스와 나를 사랑했어, 이런 식으로 나가는 거지. 바흐랑 모차르트는 클래식 음악의 상징 같은 사람이잖아. 여기 비틀스를 병치시키는 거야. 물론 비틀스는 대중음악을 하는 그룹이긴 하지만, 다소 클래식한 느낌도 주는 대중음악가이었어. 거기다가 자기를 등치 시킨 거야. 그녀에게 내 가치는 모차르트, 바흐, 비틀스 정도 된다고!

이러고 나서는 “언젠가 좋아하는 순서를 그녀에게 물어봤다. 그녀는 알파벳 순서라고 대답했다. 나는 알파벳 순서라는 게 퍼스트 네임 기준인지 라스트 네임 기준인지 궁금해졌다.” 이러면서 자기가 제 여자에게 몇 번째인지를 따져봐. 구미가 확 당기지 않아?

이 소설은 또 “사랑은 미안하다고 말하지 않아도 되는 거예요”라는 대사로도 유명해. 이 책에 두 번 나와. 한 번은 제니퍼가 올리버에게 한 말이고, 다른 한 번은 제니퍼가 죽은 뒤 올리버가 자기 아버지에게 한 말이야. 그런데 이 대사가 삽입된 맥락이 아주 그럴듯해. 이 대사는 갈등을 화해로 만드는 대사거든.

한 르네상스적 완전인에 대한 뒤늦은 부고 기사

에릭 시걸은 『러브스토리』와 『올리버 스토리』 말고도 많은 대중소설을 썼어. 그리고 그 대부분이 베스트셀러가 됐어. 『남자, 여자, 그리고 아이』, 『더 클래스』, 『닥터스』 같은 소설이지. 『더 클래스』는 우리말로 『하버드 동창생들』인가 하는 제목으로 번역됐어.

다시 말하지만 에릭 시걸은 고전문학자로도 결코 게으르지 않았어. 주로 예일 대학에서 가르쳤지만, 하버드와 프린스턴과 뮌헨 대학에서도 가르치며 수많은 책과 논문을 썼어. 그런데 그 책들은 읽기가 쉽지 않지. 아직 한국의 대학에는 고전 그리스어와 라틴어를 가르치는 학과도 없잖아. 고전 그리스어나 라틴어는, 동아시아로 치면, 한문에 해당해. 그러니까 시걸은 동아시아로 치면 한문학에 관한 논문과 저서를 쓴 거야. 그 논문은 학계에서 그럭저럭 인정받았지만, 에릭 시걸의 명성과는 관련이 없지. 사실 고전문학자가 자기 전공을 통해 이름을 얻는 일은 요즘엔 불가능할 거야.

에릭 시걸의 명성은 오로지 『러브스토리』를 비롯한 그의 대중소설에서 비롯된 거야. 그의 대중소설은 비릿한 부르주아지 냄새가 풍기는, 재기는 넘치되 깊이는 부족한 소설이라고 할 수 있어. 그러나 그의 소설은 한편으로 대중소설이라는 게 이 정도의 기품이 있을 수 있구나, 하는 걸 보여줘. 고백하자면, 내 문체의 기원은 에릭 시걸이었어.

에릭 시걸은 『노란 잠수함』을 비롯한 많은 영화의 각본을 써서 영화인으로 여겨지기도 해. 또 에릭 시걸은 달리기광이었어. 단거리 장거리를 안 가렸지. 젊은 시절 한 20년간은 해마다 보스턴 마라톤 대회에 참가했어. 고전문학 가르치기, 대중소설과 영화 각본 쓰기, 달리기가 그의 삶이었어. 그는 약간 과장하자면 르네상스적 완전인에 가까웠지.

만년에 파킨슨병에 시달리던 그가 죽은 게 앞서 말했듯 불과 5년 전이야. 그때 나는 신문이, 한국 신문만이 아니라 외국 신문까지도, 그에 대한 부고에 너무 인색한 데 놀랐어. 사실 어떤 인물에 대한 어떤 매체의 부고 기사를 보면, 그 매체의 취향만이 아니라 수준을 알 수 있어. 나는 에릭 시걸의 죽음이 조금 더 소란스러웠어야 했다고 생각해. 그냥, 이 글을 에릭 시걸에 대한 뒤늦은 부고 기사로 읽어주기 바라.

—고종석

[러브스토리]의 그 남자

문학의 가장 흔한 주제는 사랑이야. 대중소설에서만 그런 게 아니라 본격소설에서도 그렇지. 마르셀 프루스트의 그 기다란 〈잃어버린 시간을 찾아서〉, 그것도 결국 사랑 얘기야. 좀 짧은 소설

www.sisain.co.kr