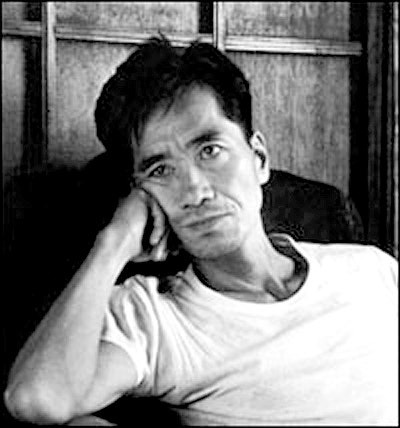

시인 김수영 1968년 6월 16일 별세

김수영(金洙暎), 1921년 11월 27일 ~ 1968년 6월 16일

자유 · 절망 노래한 한국 시의 뿌리

시인 김수영이 한국 지식인 사회에 미친 영향은 지대하다. 자유주의자에게는 기존의 시적 관습을 벗어나 소시민의 자의식을 대담하게 표현한 모더니스트로, 진보주의자에게는 현실비판과 저항의 진수를 보여준 참여시인으로 추앙받는다. 이는 그의 마지막 작품 「풀」 (1968년)을 놓고 진보주의자는 독재(바람)를 이겨내는 민중(풀)을 노래했다 하고, 자유주의자는 허무적 삶의 단면을 그렸다고 하는 등 제각각 해석하고 있는 것에서 상징적으로 드러난다.

김수영은 1921년 서울에서 태어났다. 41년 유학차 일본 도쿄로 건너가는데 이때 연극연구소에서 연출 수업을 받는다. 해방 후 그는 연극에서 문학으로 전향한다. 해방공간의 김수영은 박인환 등과 함께 모더니스트로 주목받는다. “꽃이 열매의 상부에 피었을 때/너는 줄넘기 장난을 한다”로 시작되는 그의 두번째 시 ‘공자의 생활난’(1945년)은 난해한 모더니즘 시의 전형을 보여준다.

한국전쟁 발발 후 서울에 머물던 김수영은 의용군에 강제 동원됐다가 탈출하지만 경찰에 체포돼 거제도 포로수용소로 보내진다. 전쟁과 포로생활, 궁핍한 삶과 정신적 갈등으로 점철된 1950년대의 김수영은 “내가 시와는 반역된 생활을 하고 있다는 것을 알 것이다”(구름의 파수병, 1956년)라고 자책한다.

그의 시 세계에 결정적 전환점은 4·19 혁명이다. 그의 시에서 ‘자유’와 ‘사랑’이 개화하는 계기였다. “자유를 위해서/비상하여 본 일이 있는/사람이면 알지…어째서 자유에는/피의 냄새가 섞여 있는가를/혁명은/왜 고독한 것인가를”(푸른하늘을, 1960년)이라며 자유에 흥분한다. 그러면서 “아들아 너에게 광신을 가르치기 위한 것이 아니다/사랑을 알 때까지 자라라”(사랑의 변주곡, 1967년)라며 자유를 위한 실천으로 사랑을 제시한다. 문학평론가 김명인은 이 구절을 이렇게 빌리기도 했다. “아들아, 마르크스를 알 때까지 자라라.”(잠들지 못하는 희망, 1997년)

하지만 뒤이은 5·16 군사쿠데타와 폭압적 정치상황은 그를 절망으로 빠뜨린다. “모래야 나는 얼마큼 작으냐/바람아 먼지야 풀아 나는 얼마큼 작으냐/정말 얼마큼 작으냐…”(어느 날 고궁을 나오면서, 1965년)

김수영은 1968년 6월15일 밤 11시10분 가까운 문인들과 소주와 맥주를 마신 뒤 귀가하다 마포구 구수동의 집 근처에서 버스에 치인다. 서대문 적십자병원으로 옮겨져 응급처치를 받았지만 다음날 아침 숨을 거둔다.

“바람은 딴 데에서 오고/구원은 예기치 않은 순간에 오고/절망은 끝까지 그 자신을 반성하지 않는다”(절망, 1965년) 시인의 절망은 끝내 반성할 기회를 얻지 못했다.

시인 김수영 씨 버스에 치여 절명 - 1968년 6월 16일

김수영(金洙暎), 1921년 11월 27일 ~ 1968년 6월 16일 시인 김수영 씨 버스에 치여 절명 시인 김수영(金洙暎) 씨가 15일 밤 11시 20분쯤 서울 마포구 구수동 96 앞길에서 길을 건너다 서울영25277호 좌석버

maggot.prhouse.net