죽음을 전하는 방식은 살아 있는 사람에게 닿는다

최근 몇 년 동안 이어진 유명인의 비보는 많은 이에게 깊은 흔적을 남겼다.

그 소식을 다루는 언론의 역할은 단순한 전달을 넘어선다.

죽음을 어떻게 이야기하느냐에 따라, 이미 지친 누군가의 마음이 조금 더 흔들릴 수도 있기 때문이다.

연구는 유명인의 자살 보도가 이어진 한 달 동안 자살률이 하루 평균 25.9퍼센트 높아졌다는 사실을 보여준다.

특히 20대와 30대 여성은 위험이 1.6배 증가한다.

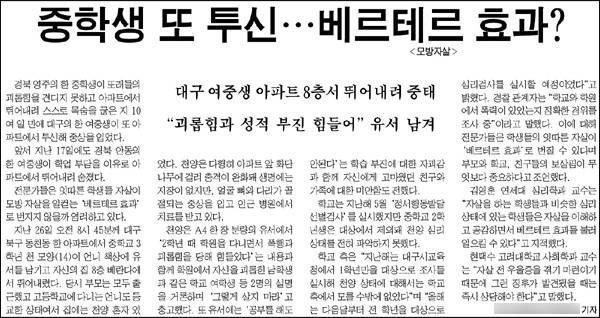

한 사람의 극단적 선택이 다른 선택을 이끌어내는 ‘베르테르 효과’는 보도가 지닌 무게가 결코 가볍지 않다는 점을 다시 생각하게 한다.

그러나 일부 보도와 SNS 글에서는 여전히 고인의 사적인 영역이 불필요하게 드러나거나 사망의 과정이 지나치게 구체적으로 설명되곤 한다.

감정적 표현으로 사건을 미화하는 경우도 적지 않다.

생명존중희망재단 통계에 따르면 자살 관련 보도는 2018년 1천 건 수준에서 2023년 4천7백 건을 넘어섰고, 이 가운데 적지 않은 보도가 윤리 기준을 위반해 시정을 요청받았다.

우리가 주의를 기울이지 않을 때, 관심이라는 이름 아래 한 사람의 죽음이 소비되기도 한다.

이러한 문제를 바로잡기 위해 보건복지부와 생명존중희망재단, 그리고 한국기자협회는 지난해 ‘자살예방 보도준칙 4.0’을 개정했다.

핵심은 명확하다.

가능한 한 자살 사건을 보도하지 않고,

방법·장소·동기를 구체적으로 밝히지 않으며,

고인과 유족의 사생활을 보호하고, 예방 정보를 함께 안내하는 것이다.

특히 이 원칙이 언론만이 아니라 개인 블로그와 SNS에도 적용되어야 한다는 점이 강조되었다.

누구나 발행인이 될 수 있는 시대에는, 누구나 책임을 나누어야 하기 때문이다.

한편, 모든 자살 보도가 위험을 높이는 것은 아니다.

위기에서 벗어나 다시 삶을 선택한 이들의 사례를 전할 때 자살률이 감소하는 현상도 확인된다.

이를 ‘파파게노 효과’라고 한다.

누군가의 경험이 “살아갈 수 있다”는 메시지로 전해질 때, 절망 속에서도 다시 길을 찾는 이가 생긴다는 의미다.

생명은 비교할 수 없는 가치다.

그러므로 언론의 역할은 죽음 자체를 전하는 데 머물지 않는다.

남겨진 삶의 여지를 비추고, 다시 시작할 수 있다는 가능성을 보여주는 일이다.

고통의 끝을 드러내기보다 회복의 시작을 조용히 안내하는 보도.

그럴 때 언론은 사실을 전달하는 기관을 넘어, 생명을 지키는 울타리가 될 수 있다.

[전문가 칼럼]뉴스 속 ‘유명인의 죽음’과 생명 중시하는 언론 보도의 힘

유명인의 자살은 개인적인 비극에 그치지 않고 사회 전체에 큰 충격과 상처를 남긴다. 가족과 친구는 말할 수 없는 상실감에 사로잡히고 팬과 시민도 깊은 허탈감과 무력감에 빠진다. 언론은 대

www.donga.com