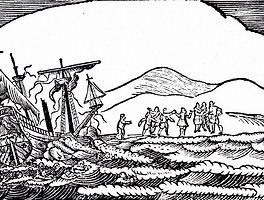

서양인의 눈으로 본 조선왕국 - 하멜 표류기

하멜은 십 수년간의 조선 억류 후 탈출해 일본을 걸쳐 네넬란드 본국으로 돌아갔다. 본국으로 돌아간 하멜은 ‘표류기(漂流記)’와 ‘조선왕국기(朝鮮王國記)’로 구성된 《하멜 표류기》를 써서 보고하였다. ‘표류기’는 네덜란드를 떠난 이후 조선에서의 억류 생활을 거쳐 다시 귀국할 때까지 일어난 일을 기록한 일지이다. 난파 경위, 조선에 표박한 이후 하멜 일행이 겪은 체험과 감상이 연대순으로 기록되어 있다. 하멜 일행이 조선에 체류하는 동안 어디에서 무엇을 하며 어떻게 생활하였는지를 상세히 기록했다. ‘조선 왕국기’는 조선의 지리, 풍토, 산물, 정치, 군사, 형법 제도, 종교, 교육, 교역, 특산물, 환경 그리고 민족성 등 하멜이 조선에서 체류하면서 보고 들은 조선에 대한 각종 정보를 기록했다. 향후 교류 또는..

서양인의 눈으로 본 조선왕국 - 하멜 표류기

하멜은 십 수년간의 조선 억류 후 탈출해 일본을 걸쳐 네넬란드 본국으로 돌아갔다. 본국으로 돌아간 하멜은 ‘표류기(漂流記)’와 ‘조선왕국기(朝鮮王國記)’로 구성된 《하멜 표류기》를 써서 보고하였다. ‘표류기’는 네덜란드를 떠난 이후 조선에서의 억류 생활을 거쳐 다시 귀국할 때까지 일어난 일을 기록한 일지이다. 난파 경위, 조선에 표박한 이후 하멜 일행이 겪은 체험과 감상이 연대순으로 기록되어 있다. 하멜 일행이 조선에 체류하는 동안 어디에서 무엇을 하며 어떻게 생활하였는지를 상세히 기록했다. ‘조선 왕국기’는 조선의 지리, 풍토, 산물, 정치, 군사, 형법 제도, 종교, 교육, 교역, 특산물, 환경 그리고 민족성 등 하멜이 조선에서 체류하면서 보고 들은 조선에 대한 각종 정보를 기록했다. 향후 교류 또는..